|

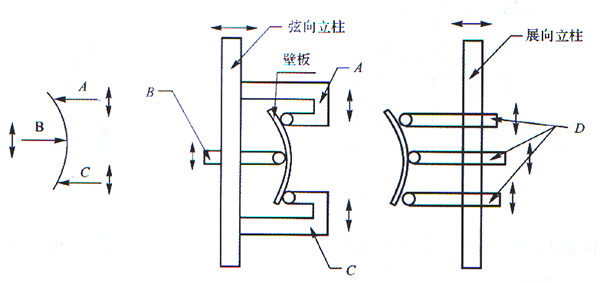

預應力噴丸成形技術喷丸成形是通过高速运动的金属弹丸传递能量 ,大量弹丸撞击作用的集合使得板件受喷表面形成密集凹坑,当表面凹坑达到饱和时,板件表层材料线性延伸停止,变形程度不再增加,因此喷丸成形的变形量有一定限制,只能适用于相对厚度较小,外形平缓的壁板。近十几年来,人们通过各种途径不断设法提高喷丸成形能力极限,主要方法有:采用大直径弹丸(最大Φ10mm),增加单位时间内弹丸流量 (最大可达到200kg/min),采用气动直压式禾窄叶轮抛丸技术提高弹丸喷射速度等。而预应力喷丸成形是为了解决机翼壁板马鞍型区域成形难题而发展起来的,从大量试验研究中人们逐渐发现预应力的使用不但能提高壁板在喷丸中成形方向的可控性,而且在相同喷丸强度下,与自由状态喷丸的成形相比,可提高喷丸成形极限达30%~50%,很大提高了喷丸成形在大型壁板成形中的适应能力。 1.預應力噴丸成型原理 预应力喷丸成型是指在预应力夹具上对板件先进行弹性预弯,板件在弯矩作用下发生弯曲,然后在板件的受拉表面进行喷丸的成形方法。预应力喷丸时,受喷表面是在拉应力状态下接受弹丸撞击,与自由状态相比,这种拉应力有助于受喷材料的延伸,同时加深压应力层的深度,加大了压应力层中残余压应力的平均值,保证了板件能够按照要求方向成形。施加预应力的过程是弹性变形,应力与应变之间的关系符合弹性本构方程,外表层应力双向受拉,内表层应力双向受压。 大型壁板的预应力喷丸成形一般可分为弦向(横向)和展向(纵向)两种方式,大型壁板在弦向预弯状态接受喷丸时,相当于两种应力应变状态的叠加,使得板材表层横向拉应变增大,约等于预弯应变与喷丸应变之和,内表层压应变也增大,从而达到增加弦向变形的目的,在弦向预弯状态下,展向只相当于自由喷丸状态,所以预应力喷丸成形也能很好克服球面变形倾向。大部分情况下,壁板在弦向已达到或超过外形要求时,才进行展向预应力喷丸,展向外形是在预弯状态下通过对特定区域对喷放料获得。展向预弯同样加大了展向应变,减少了对弹丸打击动能的要求,因此预应力喷丸成形使许多无法采用自由状态喷丸达到要求外形的壁板成形出了预期外形,有效扩大了喷丸成形工艺的使用范围。 大型壁板在外力作用下发生弹性预弯时,外力势能的变化全部转化为应变能储存于物体内部,随着外力的逐渐增加,壁板材料将经历弹性状态到塑性状态,而这是一个连贯过程,尤其飞行器壁板大多采用高强度铝合金材料,没有明显屈服状态,因此大型壁板预应力喷丸时,对壁板施加外力进行弹性变形的一种工艺装备,它不起成型模的作用,只是在板件的受喷表面上产生预定的拉应力(不超过材料屈服强度),目的是加大成形曲率,克服喷丸成形球面变形倾向,使板件按所需方向变形。预应力施加是根据三点弯曲原理,其中有两点起到支点作用,另外一点施力方向相反,起到顶点作用。按施加预弯的方式,预应力夹具可分为三类:弦向施加预弯,展向施加预弯禾局部施加预弯。 2. 预应力夹具工作原理与总体结构 新支线飞机外翼下翼面壁板为超临界整体厚壁板,不但结构复杂,而且为双曲率外形,成形难度极大,在自由状态下已超过喷丸成形极限,必须在喷丸前对其施加预应力,在喷丸过程中对其进行夹持。因此,预应力喷丸成形是新支线飞机外翼下翼面壁板喷丸成形的关键技术。 在噴丸成形過程中,前期采用卡板式預應力噴丸成形夾具(見圖1)對新支線飛機外翼下翼面壁板進行預彎和夾持,不但工藝穩定性差、産品質量起伏大,而且加工周期很長。 因此,急需对此种长板式预应力夹具进行优化改进,以提高产品质量,实现壁板的快速定位、装夹和施力,缩短壁板加工周期。

(一)工作原因 根據新支線飛機外翼下翼面壁板的結構和外形特點,預應力夾具展向禾弦向預彎采用三點壓彎的方法,施力大小可隨意調整(見圖2)。

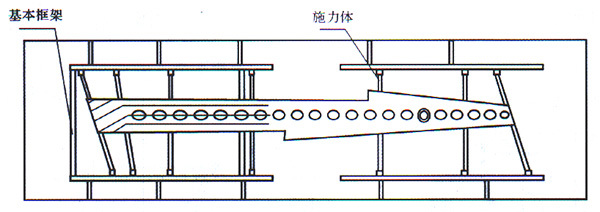

为满足预应力夹具的柔性要求,以便加工不同大小的零件,如图2所示,施力点A,B,C都能够上下移动。A,C两处移动是通过带U型槽的压板和立柱上开的等间距的孔来实现的。B点是用可安装在立柱上任意位置的特制弓形夹来完成位置的调整。各立住上和压板、弓形夹配合的压紧螺钉通过不同长度的T形槽半圆压块来压紧壁板,以保证施力均衡。 (二)總體結構 预应力夹具应包括基本框架和施力体两个主要结构(见图3)。 基本框架:在机床框架上设置专用转接整体横梁(可分段设计,刚性连接)用于施力体的安装,其中上横梁与机床框架上连接板的距离不小于360mm,下横梁与地面的距离不小于900mm;施力体分为弦向预弯施力体禾展向预弯施力体,在横梁上按照下中壁板1~24肋位置(除23肋外)分别设置弦向施力体结构,在1~11肋位置设置展向施力体,要求1肋施力体与机床框架左端立柱的距离为2 m。施力体垂直于机床框架平面,在水平方向上距离可调。

根據新支線飛機外翼下翼面壁板噴丸成形的要求和特點,預應力夾具應滿足以下要求: (1)通用性強,適用于新支線外翼下翼面6項壁板在噴丸成形中的弦向和展向預彎。 (2)設計基准:對機翼壁板設計弦平面進行適當平移,與機床框架平面重合,並保證在機床框架兩側壁板翹曲量均不大于150mm。 (3)要求在正常使用時,夾具與機床的連接部位不能出現變形。 (4)施力體結構滿足如圖4所示的相應的運動要求。

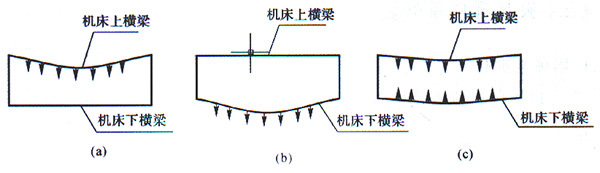

(5)弦向預彎施力體:要求在下中壁板2~22肋各肋位、2~3肋間中間位置、1肋和24肋零件兩端頭位置分別設置弦向預彎施力體,共24個,在1~2肋中間設置與2肋平行的、可安裝2肋弦向施力體的安裝位置;要求下前和下後壁板可以共用下中壁板相應位置的弦向施力體,不同壁板在各肋位的寬度由不同孔系控制。另在下前壁板靠近15肋零件端頭設置定位托杆;在下後壁板靠近10肋零件端頭設置定位托杆;在靠近1肋零件端頭處、3肋及肋間翼稍端頭三處弦向預彎施力體下分別設置定位塊,定位塊應保證在零件裝夾好後,其對接邊緣呈水平狀態。 (6)弦向施力體上壓塊設置原則:要求下中壁板19~24肋各肋位弦向預彎施力體壓塊壓在口框邊緣,其余各肋位弦向預彎施力體壓在靠近搭接區的零件內邊緣,並且有深入零件內邊緣50mm的連續可調節量。 (7)要求2肋、3肋、2肋和3肋肋間中間位置弦向預彎施力體壓塊與零件接觸部分爲R50mm的球頭。 (8)要求弦向預彎施力頂塊采用Φ50mm鋁棒,安裝可靠、更換容易,要求任意2個弦向預彎施力體可同時夾持1根Φ50mm鋁棒,也可單獨夾持1根Φ50mm鋁棒;要求除2肋、3肋、2肋和3肋肋間中間位置弦向預彎施力體外,任意兩個弦向預彎施力體的上下壓頭可同時夾持1個Φ50mm鋁棒,也可單獨夾持Φ50mm鋁棒。 (9)展向預彎施力體:共5個,其中3個分別用于2肋、3肋、2和3肋肋間中間位置的展向預彎,其余2個用于4~11肋的展向預彎。 (10)要求展向預彎施力體壓頭與零件的接觸部分爲R50mm球頭。 (11)要求展向預彎施體3個壓頭和弦向展向預彎施力體的壓頭爲弓形夾形式,可沿支柱上下位置連續可調,可以互換。 (12)要求另外單獨配置弓形夾形式壓頭16個,其中可安裝Φ50mm鋁棒的8個,R50mm球頭形成的8個。 (13)要求弦向預彎量在0~60mm範圍內連續可調。 (14)要求對2~11肋部位必須考慮展向預彎,對弦向施力體進行加強,以保證在實施展向預彎時,可以以2~11肋部位的弦向預彎施力體爲基准,連續施力整體移動展向預彎施力體,實現展向預彎功能。施力方式可爲螺杆結構,旋全長度大于350mm。展向施力體到位後,可拆除弦向施力體,以不影響噴丸成形。 (15)要求所有壓板、螺杆及插銷等易損件的配置數量均勻爲實際使用數量的1.4倍。 (16)要求在所有涉及的相應位置預留安裝孔位。 (17)要求在各施力體標明適用的肋位,共用的弦向預彎施力體上各不同壁板的定位塊應有防錯標記。 (18)下後壁板的4肋弦向施力體允許平移,但在3肋禾4肋弦向預彎施力體上增加用于下後壁板三角區成形的鋁棒。 (19)標識清楚、完整。 (20)夾具總質量不超過2t。 (21)夾具總寬度在機床框架中心兩側面均不超過285mm。 3. 柔性预应力夹具优化要求 預應力夾具總設計長度近14m,所使用的零件上千個,不僅組裝時難度非常大,裝夾新支線機翼下翼面壁板時工作更是繁瑣。爲提高預應力夾具的使用性能,要求對其設計方案進行一系列的優化,以實現預應力夾具的組合化、標准化和系列化。 (一)基本框架組合化 1. 基本框架组合化 基本框架不但要具有足夠的剛性,與機床框架連接方便可靠,而且要能夠和夾具施力體相連接,保證在壁板預彎過程中夾具穩定可靠。 2. 施力体组合化 施力體按結構分爲滑軌、立柱、弓形夾和壓板。 (1)滑軌組合化:預應力夾具所使用的滑軌均應有配套的螺栓、螺母,方便工人取用。 (2)立柱組合化:預應力夾具所有立柱上的固定孔大小一致,所使用的壓緊螺釘和堅固螺釘均根據固定孔的尺寸進行設計制造,配合性高。 (3)弓形夾組合化:弓形夾的結構、大小均根據立柱的結構、大小進行設計,並配有專用的手柄。 (4)壓板組合化:預應力夾具的壓板可以通用,並配有專用的手柄、壓塊和螺釘。 (二)夾具零件標准化 1. 螺钉、螺栓标准化 統一壓板的壓緊螺釘規格均爲M30,滑軌和立柱的連接螺栓均爲M20,有效長度爲100mm。 2. 压板标准化 壓板的可調節量均爲60mm,長度均爲180mm。 3. 铝棒标准化 施力頂塊的鋁棒均爲Φ50mm。 4. 立柱标准化 弦向立柱上的固定孔均設計爲Φ21mm的通孔,間距爲60mm,長度與夾具高度保持一致。 5. 压头标准化 展向預彎施力體壓頭與零件接觸部分均爲R50mm球頭。 (三)夾具零件系列化 1. 铝棒系列化 施力顶块的铝棒的长度规格包括100mm,220mm,800mm,900mm、1.1m,1.2m,1.5m,和3m,以适应不同尺寸零件的装夹。 2. 压紧螺栓系列化 压紧螺钉的长度规格包括250mm,280mm,350mm,400mm,以用于对壁板不同部位不同程度的预弯。 3. 立柱系列化 为满足壁板不同肋位的需要,立柱设计有90°直立柱、60°斜立柱等类型。 4. 柔性预应力夹具优化设计 (一)夾具整體結構設計 夹具总设计重量近2t,为防止夹具的重力全部作用到机床上横梁或者下横梁上,使其产生严重的凹曲变形(见图5(a)和图5(b)),为了把夹具的重力均匀分散到上、下横梁上(见图5(c)),将立柱两端禾滑轨安装配合的孔间距做到和上下滑轨孔间距相同。 由于機床上、下橫梁有一定彈性,使它們可以同時承受立柱的重力。立柱在受到機床上橫梁向上拉力的同時,也受到下橫梁對它向上的支撐力。這樣立柱的重力就被分散到上下橫梁上,減小了機床框架的變形。以最長壁-015爲例來說,除4肋位之前的立柱禾24肋的立柱爲斜立柱外,其余立柱都與機床框架水平面垂直,作爲別承力立柱使用(見圖6)。

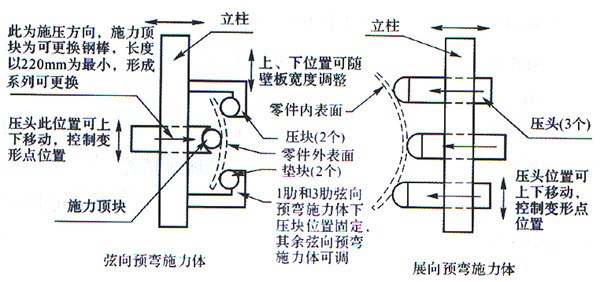

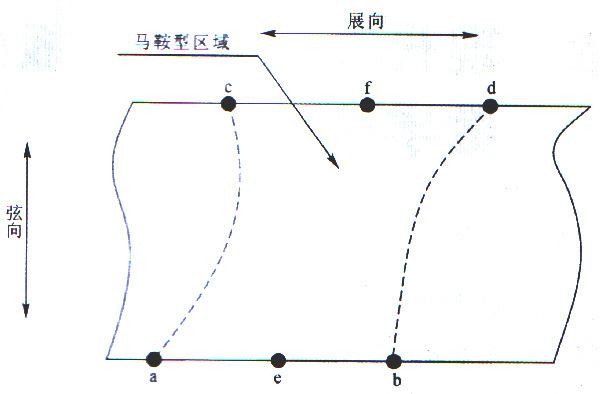

(二)夾具弦向結構設計 为保证夹具的刚性符合要求,且夹具的总质量不超过设计要求 ,在每个肋位设1个80mm×80mm、壁厚5mm的方钢作为弦向立柱。12.5长的马鞍形双曲壁板共有22根弦向立柱作为弦向施力体,并且局部还配有与单个螺钉配合的光面压板,施力灵活,方便。 各立柱和壓板、弓形夾配合的壓緊螺釘通過不同長度的T形槽半圓壓塊來壓緊壁板,達到勢力均衡,爲了防止壓壞壁板,壓塊采用硬鋁制造。T形槽半圓壓塊最短100mm,最長4m。局部還配有單個螺釘配合的光面壓塊,施力靈活、方便。 (三)夾具展向結構設計 不同结构和大小的壁板展向成形是通过弦向立柱和展向立柱在滑轨上的前后移动来实现。夹具体上、下横梁都装有滑轨,滑轨上开有间距50mm的圆孔,和立柱上的孔通过M20的螺栓连接,通过立柱和滑轨上不同位置孔的配合,来实现壁板展向预弯的粗调。 在展向彎曲比較大的1到11肋位使用展向立柱,在這14根弦向立柱上下兩邊各開了2個和展向立柱連接的M30的螺栓孔,4根展向立柱和它們配合使用。 由于加工的零件长短大小不一,最长达12m多,夹具体总长也近14m。考虑到整个工装禾机床的强度、刚性、重量、制造的可行性,夹具是用槽钢、方钢焊接成的3个上框架和3个下框架构成的。框架禾框架之间用钢板通过螺栓连接起来。上下框架又通过螺栓和机床连接,夹具体装卸灵活,方便。机床框架带有若干Φ15mm的孔,使夹具和机床框架完全成为一体。上、下框架横梁上按肋位打有和滑轨安装的孔,它们的装配也是通过螺栓螺母完成的。 (四)夾具的標識標記 为提高预应力夹具的通用性,满足新支线外翼下翼面6项壁板(图号分别为下前壁板572A2000-014-001/002,下中壁板572A2000-015-001/002,下后壁板572A2000-016-001/002)在喷丸成形中的弦向和展向预弯,减少夹具立柱的安装与调整,降低工人的劳动强度,4~23肋立柱的位置设计与6块壁板肋位均重合,无论哪块壁板安装时,无需更换,只需调整1~3肋及24肋立柱的位置来保证壁板的装夹,且在上下横梁上为需调整的立柱打出所需的定位孔,并打上标记,方便工人进行安装使用。 5. 预弯位置确定和预弯量测量 大型复杂双曲率壁板的外形数学曲面一般均包含若干个不同特征的马鞍型禾双凸型区域,在施加预应力进行预弯时,支点和压点的位置很难确定,尤其对于外形突变的复杂区域,三点预弯相对位置的不同,就会引起喷丸后该区域外形的显著变化,如果预弯位置不合适,壁板变形就会偏离要求外形,甚至起到相反作用,根据实践经验,预弯位置的设计关系大型壁板喷丸成形的成功与否。 (一)預彎位置確定 对壁板3D数模进行系统几何分析是确定预弯位置的基础,从数学角度来看,双曲率壁板外形面上每个点的曲率一般是由方向相互垂直或成一定角度的极大和极小两个主曲率构成,并且极大曲率的方向往往近似与壁板弦向一致,称为弦向曲率;极小曲率的方向往往近似与壁板展向一致,称为展向曲率,通过对壁板不同区域几何特征分析,能够确定弦向和展向预弯的部位和三点预弯支点和压点的位置。 大型壁板上马鞍型区域外形曲率的两个主曲率为异号,在其展向两侧区应存在展向曲率从凹变凸发生改变的边界点,并且有展向弯曲半径最小的凹点。参照图7所示,a,b,c和d四点为典型马鞍型区域在机翼壁板展向外形面两边沿的边界点,e为ab线上主极小曲率值(即展向曲率)最大点,f为cd线上主极小曲率最大值点,由此得到展向预弯时线ac,ef和bd构成展向三点预弯位置,其中ac和bd为支点位置,ef为压点位置。

(二)預彎量測量 当对大型壁板施加外力进行预弯时,有应力和应变两个变量。应变值易于测量和控制,通常是采用弧高仪通过测量弯曲半径来计算应变量。 |

图1 卡板式预应力喷丸夹具

图1 卡板式预应力喷丸夹具 图2 三点压弯原理图

图2 三点压弯原理图 图3 夹具总体结构示意图

图3 夹具总体结构示意图 图4 夹具施力体运动示意图

图4 夹具施力体运动示意图 图5 噴丸機床上下横梁受力示意图

图5 噴丸機床上下横梁受力示意图 图6 喷丸夹具与机床上下横梁安装示意图

图6 喷丸夹具与机床上下横梁安装示意图 图7 马鞍型区域预弯位置确定原理图

图7 马鞍型区域预弯位置确定原理图